高槻市|内科|腎臓内科|やまぐち内科・腎臓内科

高槻市|内科|腎臓内科|やまぐち内科・腎臓内科

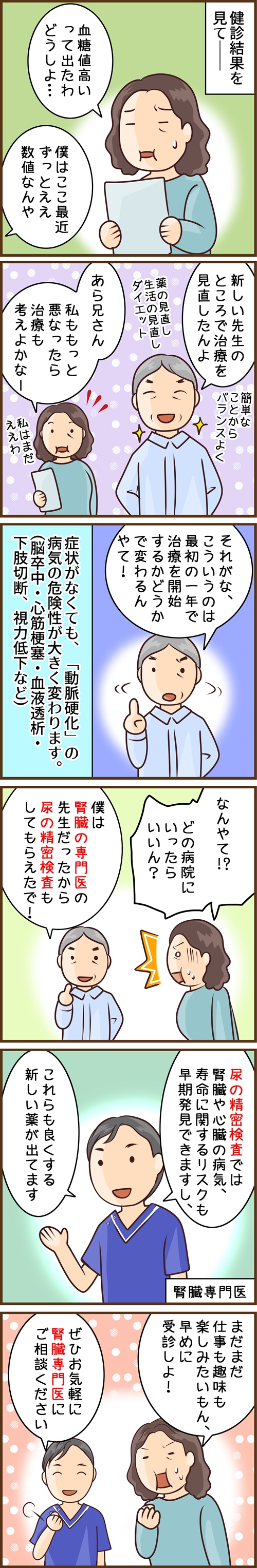

こんな お悩み ありませんか?

これって糖尿病?

- 血糖が少し高いけど症状ないなら、もう少し様子を見ておいてもいいかな?

- 喉が渇いてやたら水分を摂る。おしっこも多い。

- 手や足の痺れが気になる。

- 足がむくんで靴が入りにくいことがある。

- メタボ体型になってきた。

糖尿病と言われたけれど…

- 放っておいたらどうなるの?

- 昔受けた健診では問題なかったのに、なんで血糖が上がったんだろう??

- 生活習慣病なら専門の先生に受診した方がいいのかな?腎臓内科ってなに??

- 血糖はどのくらいの数字がいいの?下げすぎではない??

糖尿病の治療を始めたけれど…

- 薬は一生続けなければいけないのかな?

- インスリンは一度始めたらやめられないの?

- 今使っている薬で大丈夫?

- 痩せる薬はある?

- 新聞やネットで、「〇〇すれば糖尿病が治る」という記事をみたけど、本当?

- 食事や運動はどうしたらいいのかな?

- どのくらいの間隔で受診が必要なの?

- 血液検査は何回もするの?

糖尿病治療について

血糖が高いと言われると、いろいろ悩みが出てくるかもしれません。受診した方がいいと知っていても、症状がなかったり忙しかったりすれば、ついつい診察や治療を後回しにしてしまうこともありますよね。

糖尿病は症状がなくても、血糖が高くなることで全身の動脈硬化を起こし、心臓病や脳卒中、腎臓病などのリスクが高まる病気です。つまり、考えるべきことは「今症状があるか」よりも「10年後や20年後に元気でいられるか」という視点で治療を考える必要があります。

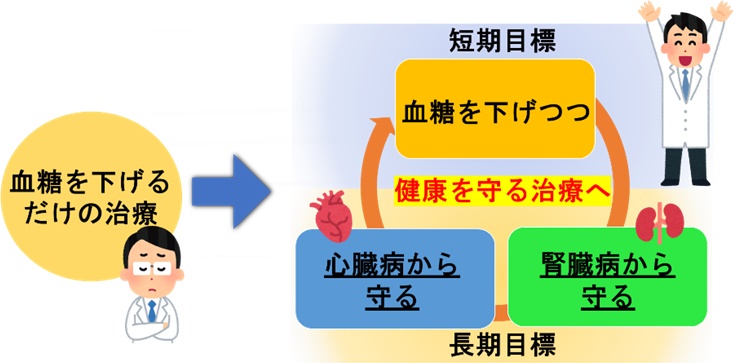

最近の糖尿病の治療では、血糖の数字をただ下げることだけが治療目標ではなくなってきました。適切に血糖を下げることで、将来の心筋梗塞や脳卒中、慢性腎臓病を予防することが治療の目標です。つまり、「適切な下げ方」をするためには、薬1錠についても細かくこだわることが重要です。

| 従来型の治療 | より理想的な治療 | |

|---|---|---|

| 治療 目的 |

血糖を下げるが、心臓病や腎臓病を守る付加的な効果はなし | 血糖を下げつつ、心臓病や腎臓病を予防する効果もある治療 |

| 低血糖 リスク |

低血糖が 起きやすい薬 |

低血糖が 起きにくく十分な効果がある薬 |

| 体重 (肥満) の調整 |

太りやすい薬 | 体重を調整しやすい薬 (やせやすい薬など) |

| 腎臓と の関連 |

腎臓病で 使いにくい薬 (安全ではない) |

腎臓病でも 安全性が高い薬 |

| 治療 方針 |

薬だけで治療 | 薬・食事・運動など総合的な治療 |

※血糖を下げるだけの治療でも、将来的な動脈硬化リスクはある程度減りますが、それだけでは寿命延長には不十分だということが、近年の研究によりはっきりしてきました。最新の薬剤・治療方法では、血糖を下げるだけでなく、心臓病や腎臓病から守る効果を併せ持つことで、真に寿命を延ばす効果を示したものが出てきています。

※治療内容は患者さんの病状によって変わります。病状によっては、従来の治療の組み合わせが推奨される場合があります。

このような心配は、ぜひ一度、専門医に相談しましょう。

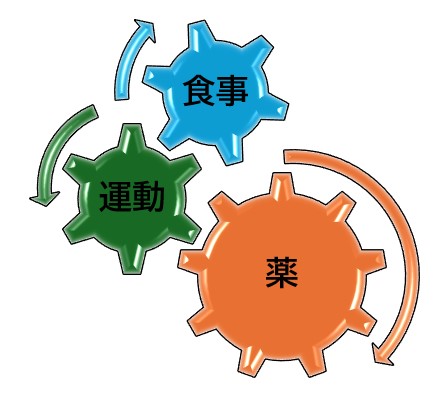

当院では最新のガイドラインに沿って、長期的な視点で治療プランを立てます。どの薬をどう組み合わせるかにこだわることはもちろん、食事や運動による治療も重視します。

当院の糖尿病治療

食事療法

-

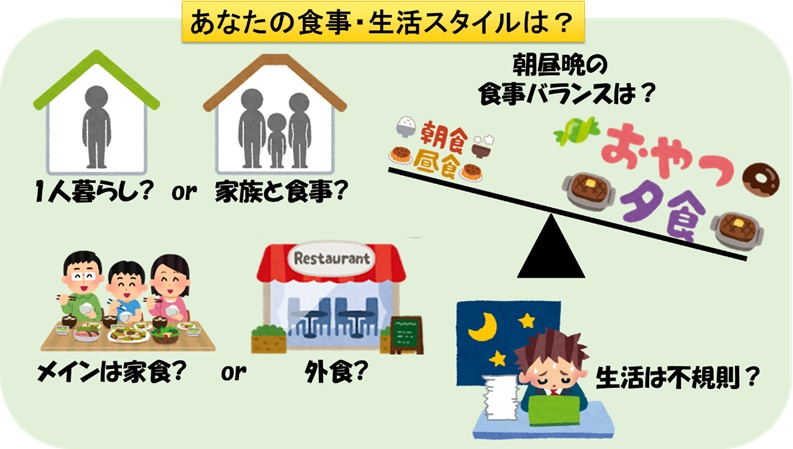

食事療法はとても重要ですが、厳しいだけの食事療法では長続きしません。ライフスタイルは人それぞれ異なりますので、あなたにカスタマイズした治療を相談する必要があります。

- 当院では栄養士と食事療法の相談をさせて頂き、また定期的に計画の見直しをしていきます。

-

また肥満やメタボ体型の方にはダイエットも大切です。脂肪細胞があると、血糖が下がりにくくなるためです。体重が5~6kg低下すると、糖尿病の発症率は27%も低下するといわれています。ただし、食事や運動だけでダイエットを続けるのは大変ですので、病状によっては食事療法をサポートするような薬(食欲を抑ええたり、体重を減らしやすくする薬)も併用し、より確実にダイエットを成功するお手伝いをします(lnt J Epidemiol 2006; 35 : 1412-1416)。

また肥満やメタボ体型の方にはダイエットも大切です。脂肪細胞があると、血糖が下がりにくくなるためです。体重が5~6kg低下すると、糖尿病の発症率は27%も低下するといわれています。ただし、食事や運動だけでダイエットを続けるのは大変ですので、病状によっては食事療法をサポートするような薬(食欲を抑ええたり、体重を減らしやすくする薬)も併用し、より確実にダイエットを成功するお手伝いをします(lnt J Epidemiol 2006; 35 : 1412-1416)。

運動療法

- 運動も厳しすぎると長続きしませんが、軽すぎる運動では十分な効果が得られません。

1. まずはあなたの病状を総合的に評価し、問題なく運動できるかを確認します。

2. 体力チェックをして、実現可能な運動療法を開始していきます。

①病状の評価には

・血液検査

・レントゲン

・心電図

・血管年齢

②体力チェックには

・握力計

・歩行速度

・筋肉量測定

評価結果に基づき、まずは軽い運動(散歩など)から、様子を見て軽い筋トレも組み合わせていきます。

もちろん運動内容についてはしっかり相談しますので、無理をする必要はありません。

薬による治療

糖尿病の治療は食事や運動が重要ではありますが、それだけでは限界もあります。

ですから、上手に薬を組み合わせていくことも重要です。大切なことは「数字を下げる」だけでなく「将来の合併症を減らして元気な寿命を延ばす」ことです。

どんな薬があるの?

糖尿病の治療というとインスリン注射が有名ですが、今はインスリン以外にも血糖を安定的に下げる薬が複数あります。

以前は、よく効く強い薬(≒重篤な低血糖も起きやすいデメリットもある)か、弱い薬(≒中等症や重度の糖尿病には効果が弱い)かの2択で、治療にうまくいかないケースもありました。

最新の治療では、しっかりと血糖を下げつつも、低血糖の副作用が少なく、心臓病や腎臓病予防の効果も併せ持つ薬がでてきています。

もちろん、従来からのインスリン治療や内服薬なども対応しております。あなたの病状やライフスタイル、ご希望、副作用などのバランスを考えてご提案させていただきます。

繰り返しますが、「ただ血糖が下がればよい」ではなく、「より良い血糖の下げ方で、将来の心臓病、腎臓病など動脈硬化を防ぐ」ことがより長期的な視点で治療方針が重要です。

身近できちんとした専門診療を受けたい方!

糖尿病は症状がなくても、静かに動脈硬化が進行して、将来の心筋梗塞、脳卒中、腎臓病に繋がってしまいます。

ぜひお早めに受診していただき、動脈硬化の進行をストップさせましょう!

当院は阪急高槻市駅から最も近い内科クリニックで、平日は朝8時半から19時まで診察しています。

仕事前や買い物ついで、駅に寄った時でもさっと寄れます。

もちろん、スマホやウェブ、電話でも予約できますし、キャッシュレス決済にも対応しています。

ぜひお気軽にご相談ください!

糖尿病 Q&A

- 血糖が少し高いけど、症状なければもう少し様子を見ておいていいかな?

-

糖尿病初期は自覚症状がない場合が多く、健診で指摘されて驚いた方もいるかもしれません。人によっては、自覚症状がないまま数年間過ごすこともあります。

しかし、無症状の間にも糖尿病は色んな臓器に悪影響を与え、将来の心筋梗塞、脳梗塞、血液透析などのリスクを高めます。そのため症状の有無に関わらず、早くから治療を始めることが重要です。

上のグラフは糖尿病と診断された患者さんが、最初の1年にきちんと治療したかどうかで、その後5年間での心筋梗塞、心不全、脳卒中に大きな違いが出たことを示しています。

過去には、「以前から糖尿病の数値が高かったが、症状ないけど放置をしていた」という方で、初めての精密検査で心臓や腎臓の数値がかなり悪化していたケースをもありました。そうならないために、ぜひ早めの受診をご検討いただければと思います。

- 喉が渇いてやたら水分を摂るし、おしっこも多い。糖尿病かな?

-

血糖値が上がると、のどの渇きやおしっこの量が増えることがあります。これらの症状が出てきた場合、血液・尿検査で糖尿病の検査をお勧めします。自覚症状がある場合、かなり血糖が高い方もいらっしゃいます。受診を先送りにされないことをお勧めします。

血糖値が上がると、のどの渇きやおしっこの量が増えることがあります。これらの症状が出てきた場合、血液・尿検査で糖尿病の検査をお勧めします。自覚症状がある場合、かなり血糖が高い方もいらっしゃいます。受診を先送りにされないことをお勧めします。

- 手や足の痺れが気になる

-

糖尿病が長くなると、手先や足先の痺れが出ることがあります。これは糖尿病の神経障害と言い、何を触っても感触が悪く、厚手の手袋(もしくは靴下)をしているような感覚になります。さらに進行すると、手先や足先に痛みが出ることもあります。これらの症状に対する根治的な治療はまだありませんが、対症療法(症状を抑える薬)はあります。できるだけ症状が出る前に対処することが重要です。

糖尿病が長くなると、手先や足先の痺れが出ることがあります。これは糖尿病の神経障害と言い、何を触っても感触が悪く、厚手の手袋(もしくは靴下)をしているような感覚になります。さらに進行すると、手先や足先に痛みが出ることもあります。これらの症状に対する根治的な治療はまだありませんが、対症療法(症状を抑える薬)はあります。できるだけ症状が出る前に対処することが重要です。

- 足がむくんで靴が入りにくいことがある

-

糖尿病が長くなると腎臓も弱り、体の水分調整がうまくいかなくなり、全身に水がたまることがあります。重力に従い体の下の方(主に足)に水がたまり、足がむくんできます。

この足のむくみは、見た目だけの問題ではありません。全身に水が溜まると、心臓にも大きな負担がかかるため、息切れしやすくなったり、体が重く感じたり、血圧が上昇することがあります。

糖尿病が長くなると腎臓も弱り、体の水分調整がうまくいかなくなり、全身に水がたまることがあります。重力に従い体の下の方(主に足)に水がたまり、足がむくんできます。

この足のむくみは、見た目だけの問題ではありません。全身に水が溜まると、心臓にも大きな負担がかかるため、息切れしやすくなったり、体が重く感じたり、血圧が上昇することがあります。

こういった方に、むくみについて十分な診察をせずに、例えば「血圧が高いから血圧を下げる薬を出します」とやっても効果はありません。血圧が下がらないだけでなく、心臓の負担が取れないために、心臓をどんどん弱らせます。

こういった方に、むくみについて十分な診察をせずに、例えば「血圧が高いから血圧を下げる薬を出します」とやっても効果はありません。血圧が下がらないだけでなく、心臓の負担が取れないために、心臓をどんどん弱らせます。

また心臓が弱ると、心臓から腎臓に十分な血流が届けられなくなるため、腎臓が弱ります。腎臓が弱るとさらに全身に水がたまり、心臓に負担をかけ弱らせます。つまり心臓と腎臓がお互いに悪化させるという悪循環に陥ります(心不全と腎不全が両方来るので心腎症候群といいます)。この悪循環を放っておくと、心疾患による死亡リスクは10~20高くなり、腎臓病は短期間で透析にまで進行するケースがあります。足のむくみは見た目だけの問題と捉えず、早期対処が必要です。

- 糖尿病を放っておいたらどうなるの?

-

糖尿病に合併してくる病気を、いつ頃起きうるかにより以下の2つに分けてお話しします。

①糖尿病の早期でも起こりうる病気

②将来的に発生する合併症

①糖尿病の早期でも起こりうる病気

①糖尿病の早期でも起こりうる病気

早期でもかなり重篤な病気があります。代表的なものは以下の通りです:

1.血糖が上がりすぎることで、代謝異常によりケトン体という物質が蓄積し、体を過剰に酸性にさせ、結果心臓がうまく動けずショック状態になる病気(糖尿病性ケトアシドーシス)や、

2.血糖が上がるとおしっこの量が過剰に増え、脱水にすらなりえます。しかし通常は喉が渇いて自然と水分を摂るため、脱水にはなりにくいのですが、高齢の方などは脱水を感じにくい方では重症の脱水によりショック状態になります(高浸透圧高血糖症候群)。

どちらも命に関わる重篤な病態のため、入院での治療を要します。

大切なことは、どちらも前兆となる症状(異常な喉の渇き、おしっこが多い、吐き気など)が出たときに早めに受診をし、入院が必要となる前に治療をすることです。

②将来的に発生する代表的な合併症には

1.心筋梗塞、心不全

1.心筋梗塞、心不全

2.脳卒中

3.足の血流低下

4.神経障害

5.視力低下

6.慢性腎臓病

まとめると、糖尿病は全身で動脈硬化を進行させ、全身の臓器に障害を引き起こします。この中でも特に、1.心臓 2.脳 3.腎臓 は生命に直接関わるため、定期的に病状の評価をし、適切な治療を行うことが重要です。この中でも特に慢性腎臓病の合併率が高いこと、また腎臓での動脈硬化の程度を調べることで全身の動脈硬化の評価も併せて行えるため、糖尿病の方はぜひ腎臓内科を受診されることをお勧めします。

- 糖尿病の人は足を切断することがあるって聞いたことあるけど、なぜ?

-

糖尿病が長くなると足先などの神経が弱り、足先で怪我をしても痛みを感じなくなります。さらに、糖尿病による動脈硬化のため、足先に十分な血流や栄養が届かないため、なかなか傷が治りにくいのです。また、糖尿病により免疫機能が低下します。これらの結果、ひとたび足に傷ができてしまうと、その傷がなかなか治らず、傷口から細菌が入り込み、痛みを感じずないまま細菌が巣を作っていきます。こうして足が腐り、細菌が血流にのって全身に回ること(菌血症)もあります。この菌血症を治すには、抗生物質による治療だけでなく細菌の巣ごと取り除く必要があります。つまり、その腐った足を切断する必要があるのです。

糖尿病が長くなると足先などの神経が弱り、足先で怪我をしても痛みを感じなくなります。さらに、糖尿病による動脈硬化のため、足先に十分な血流や栄養が届かないため、なかなか傷が治りにくいのです。また、糖尿病により免疫機能が低下します。これらの結果、ひとたび足に傷ができてしまうと、その傷がなかなか治らず、傷口から細菌が入り込み、痛みを感じずないまま細菌が巣を作っていきます。こうして足が腐り、細菌が血流にのって全身に回ること(菌血症)もあります。この菌血症を治すには、抗生物質による治療だけでなく細菌の巣ごと取り除く必要があります。つまり、その腐った足を切断する必要があるのです。

当院では足のケアについて①予防、②治療、の両方とも対応します。

①予防:診察時に足のケアについての相談をさせて頂きます。

②治療:足を怪我したときも通院時にご相談ください (ただし、傷の程度により専門医療機関に紹介させていただくことがあります)。

- 昔受けた健診では問題なかったのに、なぜ血糖が上がったんだろう?

-

糖尿病は遺伝的な要因だけでなく、加齢による代謝機能の低下にも関係します。

また、肥満やメタボの方では、脂肪細胞が血糖を下げにくくするため糖尿病になりやすいことが分かっています。日本人を含むアジア人は、欧米人でみられるような高度の肥満体型でなくても糖尿病になりやすいことがわかっており、人種も糖尿病と大きく関連があるといわれています。

- 糖尿病で、腎臓病などの合併症が心配なら専門医がいいの?一般の内科でもいいのかな?

-

専門医での診療をお勧めするには大きな理由は、

腎臓専門チームによる治療により、腎臓病の進行を抑え、他の合併症も減らせると期待されるからです。

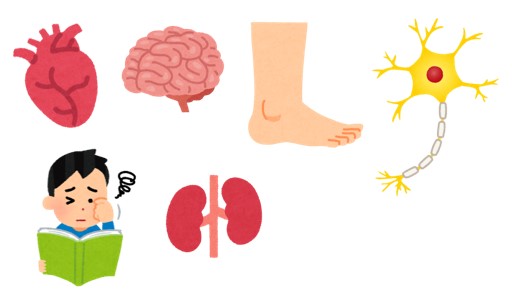

慢性腎臓病の患者さんには、このグラフの黒の点線(---)のように、「このままでは約〇年後に血液透析」と想定される方がいます。なんとかして透析に至らないようにしたいです。

2023年に報告された論文では、そのような患者さんたちに腎臓専門医+医療チームによる治療を受けてもらうよう切り替えたところ、青の点線(---)のように、なんと腎臓の機能の低下速度は約1/4にまで減ったと報告しています。

例えば、今60歳の患者さんが、10年後に透析になるのか、40年後に透析になるのかでは極めて大きく変わってきます。

当院では、腎臓専門医、看護師、管理栄養士と、また調剤薬局の薬剤師と連携をとることで、チームを組んでいます。

食事、運動、薬の相乗効果!

慢性腎臓病におけるチーム医療とは、腎臓専門医と、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士などの複数の職種からなるケアチームのことです。 ポイントは、薬による治療、食事療法、運動療法のそれぞれの専門家がいることと、その全体をまとめる腎臓専門医がいることです。

しかし、こういった治療を受ける機会がない患者さんも多くいらっしゃいます。腎臓専門医が少ないためです。

腎臓専門医は日本で6400人程度(2024年3月現在)しかおらず、またその多くが大きな総合病院で診療されています。 そのため、患者さんがすぐに受診できる、街でかかりつけ医となるクリニックには、腎臓専門医が非常に少ないのです。

専門診療を受ける態勢につき、腎臓学会のガイドライン(CKD診療ガイド2023)でも「地域の医療体制や事情を考慮する必要がある」としています。 つまり、近くに専門医がいない場合は受診のしようがなく、地域によっては腎臓の専門外来が進んでいないのが現状です。

高槻市などお近くで腎臓専門医・総合内科専門医をお探しの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

- 薬は一生続けなければいけないのかな?

-

治療の開始時期が大きく関係します。糖尿病がまだ軽症の早期であれば、食事や運動療法などと組み合わせて、薬なしで治療できる方もいらっしゃいます。

ただし、糖尿病の重症度や合併症などにより、治療を長期的に継続する必要がある場合もあります。

治療の開始時期が大きく関係します。糖尿病がまだ軽症の早期であれば、食事や運動療法などと組み合わせて、薬なしで治療できる方もいらっしゃいます。

ただし、糖尿病の重症度や合併症などにより、治療を長期的に継続する必要がある場合もあります。

- インスリンを始めたらやめられないの?

-

インスリン治療を開始したあとでも、病状が安定すれば内服薬への切り替えを検討していきます。

また、仕事や家庭などの都合でインスリンを続けられない患者さんにも、内服薬などへの切り替えを検討します(ただし病状によります)。

生活にあった治療が重要ですので、ぜひお悩みをご相談ください。

インスリン治療を開始したあとでも、病状が安定すれば内服薬への切り替えを検討していきます。

また、仕事や家庭などの都合でインスリンを続けられない患者さんにも、内服薬などへの切り替えを検討します(ただし病状によります)。

生活にあった治療が重要ですので、ぜひお悩みをご相談ください。

※病状によってはインスリンが生涯必要な患者さんもいらっしゃいます(1型糖尿病など)。

- 新聞やネットで、「〇〇だけすれば糖尿病が治る」という記事をみたけど、本当?

-

巷には、「私は〇〇で糖尿病が治った」「これさえしておけば薬はいらない!」などという情報が飛び交っています。

確かに正しい情報もありますが、質の悪い情報(事実ではなかったり、個人の感想であったり)も多いのが事実です。

巷には、「私は〇〇で糖尿病が治った」「これさえしておけば薬はいらない!」などという情報が飛び交っています。

確かに正しい情報もありますが、質の悪い情報(事実ではなかったり、個人の感想であったり)も多いのが事実です。

とはいえ、藁にもすがる思いで治療を探している方も多いと思います。 診察のときでも、「新聞にこんなこと書いてあったけど…」「ネットでこんな情報みたけど…」とぜひご質問ください。 正確な情報を提供します。内容によっては即答できないこともありますが、宿題で次の診察までに調べてきます。

現代の医療はエビデンス(研究で証明された根拠となる情報)が重視される時代です。より確実な治療結果を求める方は、専門医での診察をお勧めします。

- どのくらいの間隔で定期受診が必要なの?

-

病状により変わりますが、治療を始めるときや大きく変更するときは、1~2週間後に診察いたします。治療効果や新しい治療が問題ないかを評価するためです。

有効な治療を問題なく継続できそうだと確認できれば、外来の間隔を延ばしていき、落ち着いている方では1~3か月に1回程度の診察となります。

病状により変わりますが、治療を始めるときや大きく変更するときは、1~2週間後に診察いたします。治療効果や新しい治療が問題ないかを評価するためです。

有効な治療を問題なく継続できそうだと確認できれば、外来の間隔を延ばしていき、落ち着いている方では1~3か月に1回程度の診察となります。

ただし、病状に不安のある方にはもう少し短期での診察を、病状に落ち着いている方で仕事など多忙で受診が難しい方には、できるだけ外来間隔をあけるよう調整いたします。 安心して生活して頂くための診察ですので、ぜひご相談ください。

- 血液検査は何回もするの?

-

病状により変わります。

病状により変わります。

特に薬を飲んでいただく場合には、

・効果は最大にして

・副作用は最小にする

ことが原則です。

これらの判断には血液検査が重要な場合が多いです。

血糖を下げる薬に関しては、概して効果が弱い薬であれば、副作用が出ることも少なく、安全性は高いです。

逆に、治療効果が高い(=血糖を下げて、将来的な心臓病や腎臓病から守る)薬は、血糖が下がりすぎたり(低血糖)、一過性に腎機能が低下する方もいらっしゃいます。治療を始めた2週間~1か月間隔で血液検査をすることがあります。病状が落ち着けば、数か月~1年間隔で行います。

もちろん、病状に不安のある方ではもう少し短期での検査や、病状に落ち着いている方で仕事など多忙で受診が難しい方、採血がかなり不得意な方には、できるだけ間隔をあけるよう調整させて頂きます。ぜひご相談ください。

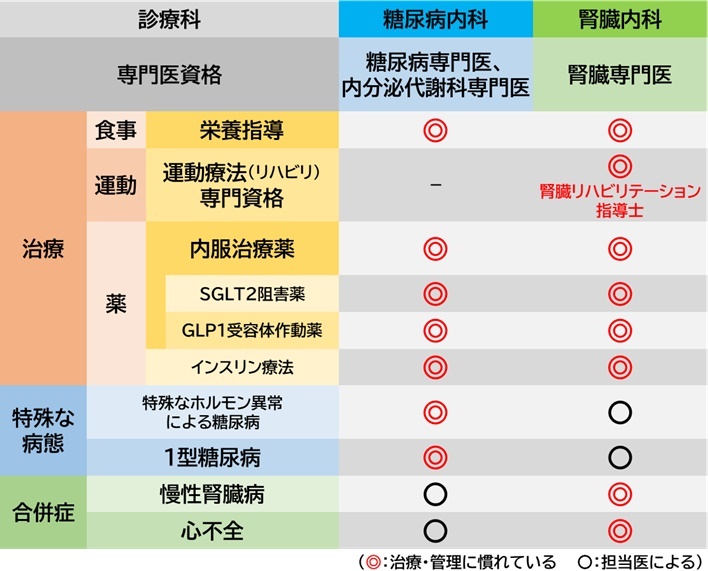

- 糖尿病で専門医を受診したいとき、どこに受診したらいいの?糖尿病内科?腎臓内科?

-

患者さんの病状によって変わりますが、これから糖尿病に関して受診をされる方のために、大きく特徴をまとめてみます。

糖尿病内科

対象:一般的な生活習慣病でみられる糖尿病(2型糖尿病)だけでなく、特殊な病態による糖尿病(ホルモン疾患、ミトコンドリア異常など)や、1型糖尿病の患者さん、インスリンの専門的な調整が必要な患者さん。

糖尿病内科特有の治療

・治療薬:すべての糖尿病治療薬(インスリンやGLP1作動薬も含む)。1型糖尿病などで持続インスリンポンプ治療を受ける方。

腎臓内科

対象:主に生活習慣病でみられる糖尿病(2型糖尿病)。心不全や尿検査異常など腎臓の機能に異常のある方の総合的診察。

※腎臓に異常のない方も診察します(糖尿病は将来的に腎臓病へと進行するため、腎臓が悪くなる前から診療します)

腎臓内科特有の治療

・治療薬:すべての糖尿病治療薬(インスリンやGLP1作動薬も含む)に対応

・腎臓リハビリテーション指導士資格を有した医師の場合、運動療法(糖尿病による腎不全を合併した場合のリハビリ)にも対応

ただし担当医により経歴・経験なども大きく異なるため、診療科名のみでの判断はできません。 また、糖尿病内科や腎臓内科と標榜されている医療機関でも、糖尿病専門医や腎臓専門医が不在の場合もあります(専門医が不在でも〇〇内科と標榜することは問題ありません)。 診療内容の詳細については、受診を検討されている医療機関にご確認ください。

<治療ケース>

Aさん 50歳代

家の近くの一般内科クリニックで糖尿病の診断を受け治療開始された。その後、腎機能低下(慢性腎臓病)のため腎臓内科専門外来に紹介受診。 以後は腎臓内科が治療を引き継ぎ、透析にならないよう治療を継続。

これは糖尿病の経過で、よくあるケースです。しかし、途中で主治医が交代するときに患者さんが不安になったり、一時的に意思疎通がうまくこともあります。 できるだけ一貫して安定した全身管理を考えると、最初から腎臓内科を受診するのは良い選択肢の一つとお勧めいたします。

- 糖尿病になって、何年くらいで腎臓に影響が出てくるの?

-

典型的には糖尿病になってから5年程度で腎臓に影響が出てきます。

しかし、糖尿病と診断がつくまでに2-3年かかる方も珍しくないため、診断・治療してから2-3年以上の方は一度腎臓に関する精密検査をお勧めします。

最初に出てくる異常は、わずかな尿検査の異常です。しかしこの「わずかな」異常が出てくると、①将来の透析へのリスク、②心臓病のリスク、③寿命が短くなるリスクなどと関連します。

腎臓の数字が「わずかな」異常の時点で、できるだけ早めに腎臓内科への受診をお勧めします。

- 糖尿病で腎臓も「少し」悪いといわれたけど、専門外来はまだ先で良いでしょうか?

-

できるだけ早めの専門外来受診をお勧めいします。

まだ腎臓が少し悪い段階であれば、腎臓病を進行させないための治療を、多くの治療選択枝の中から患者さんに最適な治療を相談・選択いただけます。

また、腎臓が「少し」悪い原因を、糖尿病と決めつけてはいけない場合があります。糖尿病以外が原因の腎臓病が合併している場合、糖尿病の治療だけでは病気の進行を止められません。精密検査により、現在の治療方針が合っているかを確認することが望ましいです。

また、腎臓病がある程度進行した患者さんには、腎臓病に伴う様々な病態(高カリウム血症、浮腫、酸血症、尿毒症、骨粗鬆症など)を改善させる治療を開始します。

※ 本文中でご紹介した報告や臨床効果はすべての方に同様の結果を示すわけではありません。

阪急高槻市駅1分

やまぐち内科・腎臓内科

-

〒569-0802

高槻市北園町15番16号

Infini Takatsuki (アンフィニ高槻) 6FTEL:072-648-3860

診療科目:内科、腎臓内科

当ビル北側有料駐輪場について

利用料金 4 時間毎に 100 円

利用料金 4 時間毎に 100 円

受診で来院された方には、駐輪場サービスコインをお渡しします。受付にてお申し出ください。

HPお問い合わせ先:info@takatsuki-naika.com

※診療に関するお問い合わせはお電話にてお願いします

-