高槻市|内科|腎臓内科|やまぐち内科・腎臓内科

高槻市|内科|腎臓内科|やまぐち内科・腎臓内科

こんな お悩み ありませんか?

高血圧かな?

- 血圧少し高いけど症状ないなら、もう少し様子見ておいていいかな?

- 放っておいたらどうなるの?治療する理由は?

- 血圧が上がる原因は?

- 生活習慣病なら専門の先生に受診した方がいいのかな?

腎臓内科ってなに? - 血圧はいくつまで下げたらいいの?血圧の薬飲み過ぎかな?

- 治療しているのに血圧を下げらない。なんでだろう?

血圧の治療を始めたけれど…

- 薬は一生飲まなければいけないのかな?

- 今飲んでいる薬で大丈夫?

- 知り合いは違う薬を飲んでいる。なにが違うの?

- 食事はどうしたらいいのかな?

- 薬以外の治療方法は何があるの?

- 血圧を下げるスマホのアプリがあるの?

- どのくらいの間隔で受診が必要なの?

- 血液検査は何回もするの?

高血圧治療について

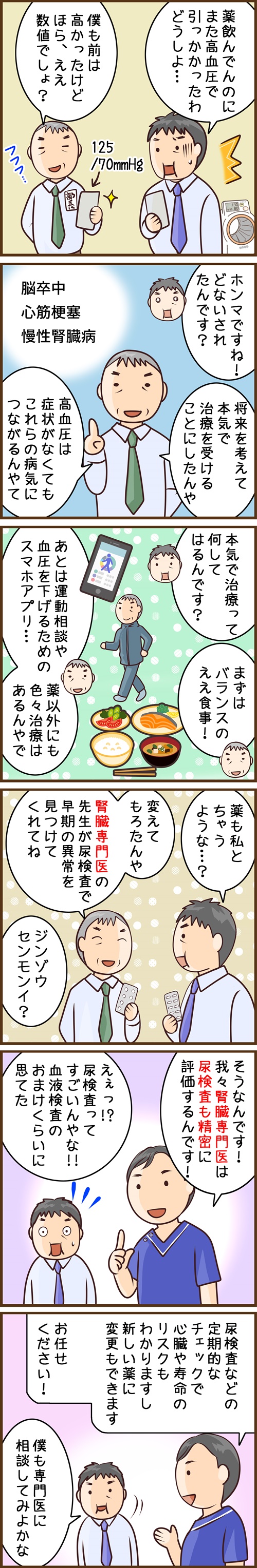

血圧が高いと言われて、いろいろ悩みが出てくるかもしれません。受診した方がいいと分かっていても、症状がなかったり忙しかったりすると、つい診察や治療を後回しにしてしまうこともありますよね。

また、高血圧の治療はただ単純に「血圧の数字を下げること」だけが目標ではありません。なぜ下げるか、どう下げるかが大切です。つまり、「適切な下げ方にこだわり、将来の心筋梗塞や脳卒中、慢性腎臓病を予防すること」が目標です。

適切な下げ方といは、血圧の目標値を決めるだけでなく、薬の種類や組み合わせを調整して、将来の高血圧の合併症を予防し、元気な寿命を延ばすことにこだわる方法です。

また、ひとくくりに降圧薬といっても、薬の種類により効果は大きく変わってきます。たった1錠の選択でも、どこまでこだわるかが重要です。

| 血圧を下げる だけの治療 |

適切な 下げ方を 考慮した治療 |

|

|---|---|---|

| 治療 目的 |

血圧を下げるが、心臓病や腎臓病を守る効果は弱い | 血圧を下げつつ、 心臓病や腎臓病を予防する効果もある治療 |

| 治療 目標 |

とりあえず血圧を140/90くらいを目指す | 患者さんの病状を評価してから目標値を詳細に設定する |

| 薬の 選び方 |

腎臓病で 副作用の多い薬 |

腎臓病でも 安全性が高い薬 |

| 治療 方針 |

薬、食事、運動の バランスが取れていない治療 |

薬・食事・運動など 総合的な治療 |

| その他 | メタボや肥満がある場合、食事と運動のみで、 とにかく患者さんに頑張ってもらう |

(病状により)健康的に痩せやすくなる薬など体重を調整しやすい薬を使う |

このような心配は、ぜひ一度、専門医に相談しましょう。

当院では最新のガイドラインに沿って、長い目でみてどう治療するべきかを考えます。どの薬をどう組み合わせるかにこだわることはもちろん、食事や運動による治療も重視し、また病状やご希望によりスマホアプリによる治療などもご提案いたします。

当院の高血圧治療

食事療法

-

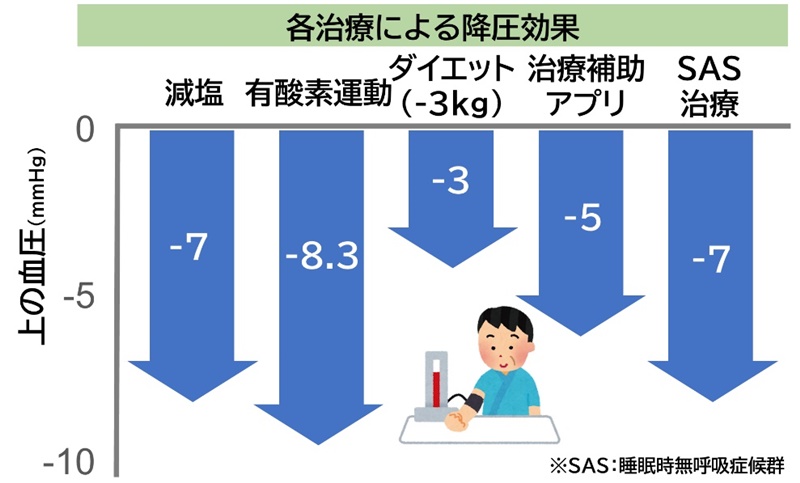

高血圧と食事はとても大きな関係があります。例えば、1日12g程度(※1)の塩分を摂っている方が1日6gまで減塩ができると、上の血圧(収縮期血圧)は約7mmHg下がると言われています。これは、血圧を下げる薬(※2)を0.5錠分服用したのと同じくらいの効果です。

(※1 日本人の食塩摂取量の平均は1日10gと言われています)

(※2 よく処方されるアムロジピンという薬では、高血圧の患者さんが5~10mg内服(1~2錠程度に相当)すると血圧を約15mmHg下げると報告されています(Clin Ther 1996;18:608-625))

また、減塩は血圧を下げる効果だけではありません。腎臓が弱って尿蛋白が出ている方には、減塩により尿蛋白を減らし、腎臓病の進行を抑える効果もあります(CKD診療ガイド2023)。尿蛋白については、簡単に行える精密検査で分かります。

-

また肥満やメタボ体型の方にはダイエットも大切です。

体重が1kg減ると、上の血圧 (収縮期血圧)が約1.1mmHg下がるといわれています。

ただし、食事や運動だけでダイエットを続けるのは大変ですので、病状によっては食事療法をサポートするような薬(食欲を抑えたり、体重を減らしやすくする薬)も併用し、より確実にダイエットを成功するお手伝いをします(Hypertension 2003;42:878-884) 。

また肥満やメタボ体型の方にはダイエットも大切です。

体重が1kg減ると、上の血圧 (収縮期血圧)が約1.1mmHg下がるといわれています。

ただし、食事や運動だけでダイエットを続けるのは大変ですので、病状によっては食事療法をサポートするような薬(食欲を抑えたり、体重を減らしやすくする薬)も併用し、より確実にダイエットを成功するお手伝いをします(Hypertension 2003;42:878-884) 。

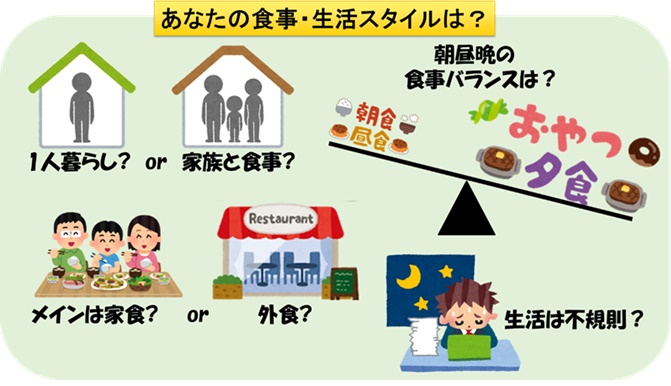

- 食事療法はとても重要ですが、厳しいだけの食事療法では長続きしません。ライフスタイルは人それぞれ異なりますので、あなたにカスタマイズした治療を相談する必要があります。

- 当院では栄養士と食事療法の相談をさせて頂き、また定期的に計画の見直しをしていきます。

運動療法

- 習慣的な有酸素運動は上の血圧(収縮期血圧)を約8 mmHg低下させるといわれています

(J Am Heart Assoc 2013; 2:e004473)。 - 運動も厳しすぎると長続きしませんが、軽すぎる運動では十分な効果が得られません。

1. まずはあなたの病状を総合的に評価し、問題なく運動できるかを確認します。

2. 体力チェックをして、実現可能な運動療法を開始していきます。

①病状の評価には

・血液検査

・レントゲン

・心電図

・血管年齢

②体力チェックには

・握力計

・歩行速度

・筋肉量測定

評価結果に基づき、まずは軽い運動(散歩など)から、様子を見て軽い筋トレも組み合わせていきます。

もちろん運動内容についてはしっかり相談しますので、無理をする必要はありません。

薬物療法

血圧治療は食事や運動が重要ではありますが、それだけでは限界もあります。

ですから、上手に薬を組み合わせていくことも重要です。

どんな薬があるの?

血圧を下げる薬は100種類以上あります。その中でも、従来の薬では血圧を下げる効果はあるものの、心臓病や腎臓病の進行を抑える効果が少ないものが多かったです。しかし、最近は心臓病や腎臓病の進行を抑え、寿命を延ばす効果が期待できる薬が出てきました。

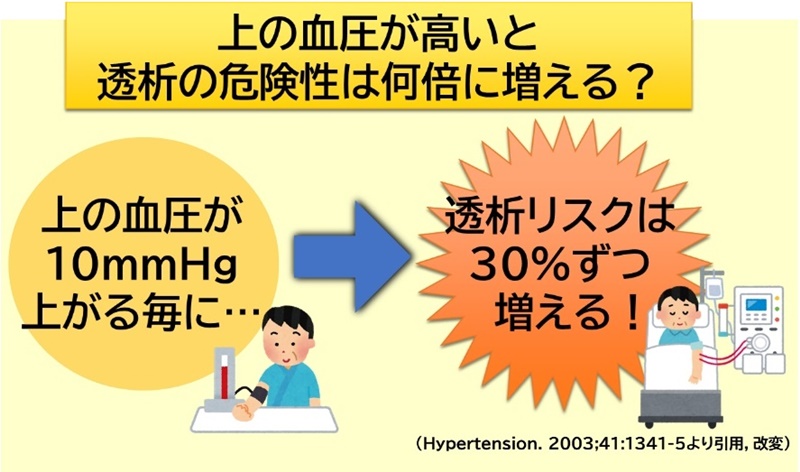

例えば、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)というタイプの降圧薬は、ただ血圧を下げるだけでなく、他の降圧薬に比べて尿蛋白をよく減らし、透析のリスクを28%も減らしたという薬があります。

他にもSGLT2阻害薬という薬があります。当初は糖尿病の薬として登場しましたが、現在は糖尿病でなくても腎機能が弱った患者さんに使うことで、腎臓病の進行だけでなく、心臓病や死亡のリスクを、それぞれ29~44%程度減らす効果が報告されています。

つまり、同じような血圧を下げる薬でも、どの薬を使うかで将来の腎臓病や心臓病、寿命に大きな違いが出るのです。

ただし、どの薬もメリットだけでなくデメリットがあります。また、患者さんの病状によっては効果があまり期待できないこともあるため、注意深く経過を見ていく必要があります。治療に慣れた専門医のもとで、血液や尿検査で定期的に行い、安全に、最良の効果を目指すことをお勧めします。

その他の治療

高血圧治療補助アプリ(CureApp)を用いたスマート降圧療法や、睡眠時無呼吸症候群(SAS) の治療(適応のある方のみ)もあります。

これらの治療の組み合わせも、血圧を下げる十分な効果があります。

詳しくは一度ご相談ください。

身近できちんとした専門診療を受けたい方!

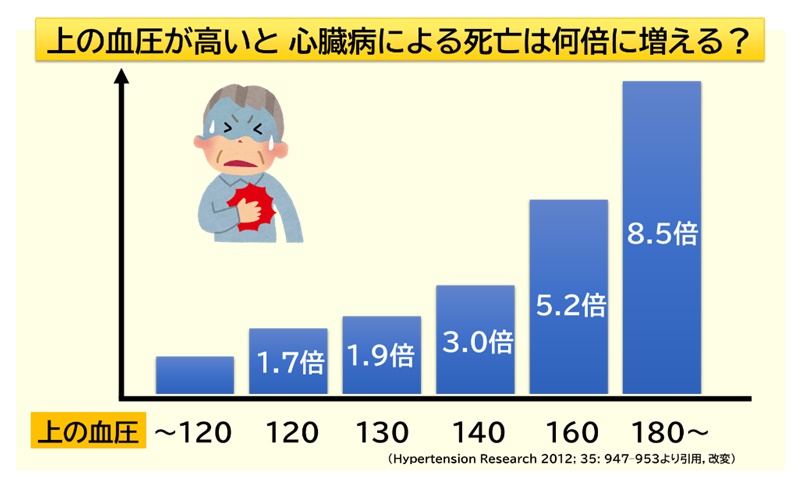

高血圧は症状がなくても静かに動脈硬化を進めて、将来の心筋梗塞、脳卒中、腎臓病に繋がってしまいます。

ぜひお早めに受診していただき、動脈硬化の進行をストップさせましょう!

当院は阪急高槻市駅から最も近い内科クリニックで、平日は朝8時半から19時まで診察しています。

仕事前や買い物ついで、駅に寄った時でもさっと寄れます。

もちろん、スマホやウェブ、電話でも予約できますし、キャッシュレス決済にも対応しています。

ぜひお気軽にご相談ください!

高血圧 Q&A

- 血圧少し高くても症状がないなら、もう少し様子見ておいて大丈夫かな?

-

高血圧の初期は症状がない場合が多いのですが、無症状なうちから動脈硬化が進行し、将来の心不全、脳卒中、腎臓病などを引き起こすリスクがあります。

また、治療を開始するといっても、薬の治療だけではなく様々な治療方法があります。あなたにあった治療方法をご相談しましょう。

- 血圧が上がる原因は?

-

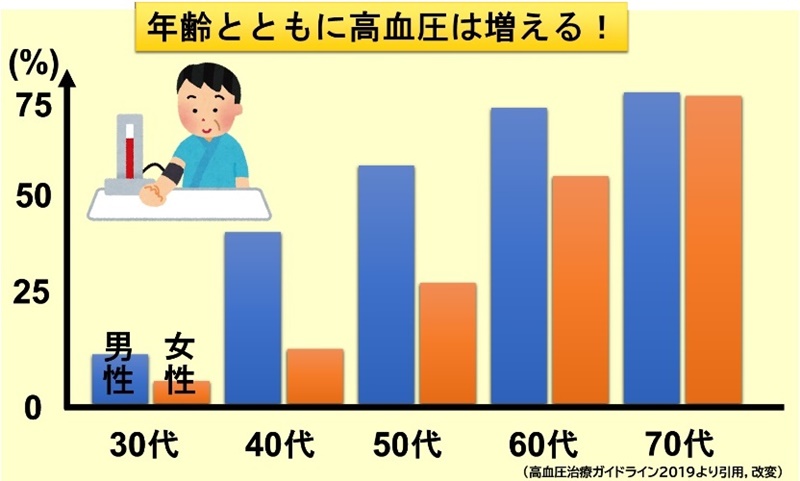

高血圧の原因の90%は「本態性高血圧」といい、生活習慣や加齢、体質などによるものです。年齢とともに少しずつ動脈硬化が進み血圧が上がってくることがあります。

60歳代では約半数以上の方が高血圧と言われております。

ただし、原因は年齢だけでなく、睡眠時無呼吸症候群やホルモンの病気が関わるケースもありますので、きちんと調べてからの治療をお勧めします。

- 血圧はいくつがベストなの?

-

患者さん全員に一律の目標値を設定するのではなく、あなたに合わせた治療目標を決める必要があります。こちらは高血圧に関するガイドラインに書かれている血圧目標値ですが…

これだけ見ても、この中の2つや3つくらいの病状に当てはまる方もいるため、結局どの数値を目標にしたらよいかがわかりづらいかもしれません。

目標血圧を決めていく過程は以下の通りです:

1. まず患者さんの健康状態や病状を検査結果により総合的に評価し、

2. 問題点を整理して、最重要課題を決める

3. それを中心に適切な目標血圧を設定し治療を始める

4. 治療開始後の状態を確認し、必要に応じ目標血圧の再設定を行う

大切なことは、高血圧は数字を下げることだけが目標ではありません。将来の合併症を長期的視点で改善させることです。ですので、高血圧を治療するときは、専門医のもとで健康状態・病状などきちん検査・評価してから方針を決定することをお勧めします。

- 昔、高齢者の血圧は放っておいてもいいって聞いたことがあるけど、実際どうなの?

-

一昔前は、高齢者における高血圧の治療の意義がほとんどわかっておらず、昔の医学書には「高齢者の高血圧は治療しなくてもよい」などとも書いてあったそうです。

しかし、その後の研究で、高齢者も高血圧をきちんと治療することが健康寿命を延ばすために重要であることが判明しています。

ただし、血圧を下げ過ぎるとめまいやふらつきが出る方もいるため、治療の副作用には十分注意する必要があります。

- 血圧を下げすぎたら危ないのでは?

-

高血圧の方が血圧を下げるとき、どこまで下げたらいいのでしょうか?下げ過ぎたら危険ではないのでしょうか?

高血圧の方が血圧を下げるとき、どこまで下げたらいいのでしょうか?下げ過ぎたら危険ではないのでしょうか?

血圧が下がりすぎることで問題となるのは、血圧が低くなりすぎることで、大切な臓器に十分な血液が届かなくなることです。

具体的には以下のような問題が発生します:

・脳への血液が不足する:失神、脳梗塞

・心臓の冠動脈への血液が不足する:心筋梗塞や狭心症

・腎臓への血液が不足する:急性腎不全、ミネラルのバランスの異常

また高齢者で血圧の下げ過ぎは、めまい、ふらつき、転倒、眠気に関わることがあり、十分な注意が必要です。

そのため、高血圧治療ガイドラインでは、非高齢者(65歳未満)では 120mmHg 未満、高齢者(65歳以上)では 130mmHg 未満に降圧された場合、上記の問題が起きる可能性に注意する必要があるとされています(高血圧治療ガイドライン2019)。ただし、これらの症状の出方は個人差が大きいため、血圧の数字に関わらず上記の症状が出た場合はご相談ください。

また、血圧の管理する上で重要なのは「ただ出されている通りに薬を飲んで、後は医者任せ」ではなく、普段から血圧を測ってノートやアプリに記録をつけたり、薬を飲んでいる間の症状や状況について定期的な診察でご相談ください。

- 薬は一生飲まなければいけないのかな?

-

必ずしもそうではありません。

必ずしもそうではありません。

高血圧の治療の三本柱は食事、運動、薬です。食事や運動で血圧が改善すれば、薬を減らしたりやめられる方もいます。また、患者さんによって、夏場は薬は飲まずに冬場だけ内服するという方もいらっしゃいます。定期的に診察を受けて頂く中で相談・調整させて頂きます。

- 食事はどうしたらいいのかな?

-

あなたの健康状態や食事状況に合わせ、ご希望の方には管理栄養士が栄養相談を行います。

あなたの健康状態や食事状況に合わせ、ご希望の方には管理栄養士が栄養相談を行います。

患者さんにより、食事療法の内容は大きく変わりますが、基本として重要になるのは以下の2点です。

① 減塩(ただし過剰に制限しすぎない)

② (肥満やメタボの方は)ダイエット

当院では、待合室に食事療法に関する本を多数そろえています。診察の待ち時間にぜひご覧ください。

- 血圧を下げるスマホのアプリがあるの?

-

CureApp(キュアアップ)というアプリがあります。

このアプリでは、血圧や体重を記録したり、食事や運動に関する知識を毎日少しずつ身に付けていくことで、上の血圧(収縮期血圧)を5mmHgほど(薬0.5~1錠分ほど)の血圧を下げる効果が見込めます(治療効果は個人差があり、すべての方に当てはまるわけではありません)。

診察・説明を受けて頂き、ご希望される方にはアプリにログインするための専用コードをお伝えします。

- 高血圧が続いたらどうなるの?

-

心不全や慢性腎臓病脳卒中などの重篤な病気に至ります。

その中でも慢性腎臓病の国民の割合はもっとも多く、高血圧が数年以上ある方の場合は慢性腎臓病に至っている方も多く見られます。

特に最初に出てくる変化はおしっこの変化で、おしっこの精密検査で見られる微量アルブミンという異常です。

高血圧の方で微量アルブミンが陽性の場合、心臓病のリスクや死亡のリスクを示唆しているため、この検査はとても重要です。海外では高血圧の方の今後の合併症の進展を評価するため、標準的に検査がされます。日本では糖尿病の患者さんしか保険診療で尿中のビデオアルブミン検査を行うことができません。(当院は院内で尿中アルブミン検査が行えます。糖尿病の無い方は自費検査でさせていただきます)

- 高血圧で腎臓病が心配なら専門医がいいの?一般の内科でもいいの?

-

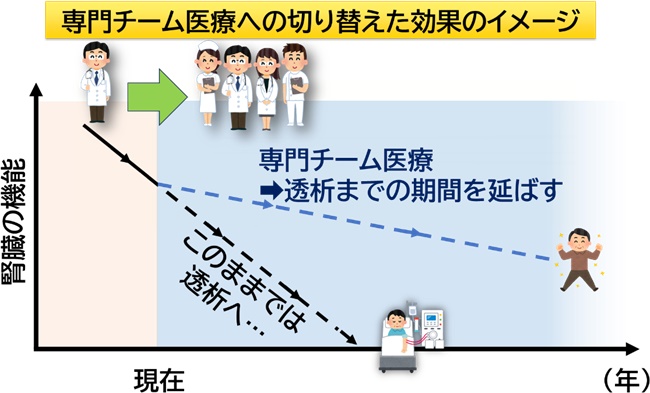

専門医でのチーム医療をお勧めするには大きな理由があります。

慢性腎臓病で、このグラフの黒の点線(---)のように、約10年後に血液透析が必要と想定される患者さんがいるとします。治療でなんとか透析を回避したいものです。

2023年に報告された論文では、これまでかかりつけ医のもとで治療されていたものの、このままでは透析に向かっていくような患者さんたちを腎臓専門医+医療チームによる治療に切り替えたところから、青の点線(---)のように、なんと腎臓の機能の低下速度は約1/4にまで減った、と報告しています。例えば、今60歳の患者さんが、10年後に透析になるのか、40年後に透析になるのかでは極めて大きく変わってきます。

出典:M Abe.et al.Clin Exp Nephrol. 2023 27(6):528-541

この論文のインパクトはかなり大きく、この論文を根拠に2024年には厚生労働省より、医師、看護師、管理栄養士等が共同して必要な指導を行う慢性腎臓病の透析予防指導管理が重視されるようになりました。

当院では、腎臓専門医、看護師、管理栄養士と、また調剤薬局の薬剤師と連携をとることで、チームを組んでいます。

- どのくらいの間隔で受診が必要なの?

-

病状により大きく変わりますが、治療始めるとき、治療内容を大きく変更するときは1~2週間後に診察いたします。治療効果はどうか、治療による問題(有害事象)はないか、などを評価するためです。治療を問題なく継続できそうであれば、徐々に診察の間隔を延ばしていき、落ち着いている方では1か月~3か月に1回程度で診察をします。

病状により大きく変わりますが、治療始めるとき、治療内容を大きく変更するときは1~2週間後に診察いたします。治療効果はどうか、治療による問題(有害事象)はないか、などを評価するためです。治療を問題なく継続できそうであれば、徐々に診察の間隔を延ばしていき、落ち着いている方では1か月~3か月に1回程度で診察をします。

ただし病状に不安のある方では、もう少し短期ごとの診察や、病状に落ち着いている方で仕事など多忙で受診が難しい方には、できるだけ外来間隔をあけるよう調整させて頂きます。安心して生活して頂くための診察ですので、ぜひご相談ください。

- 血液検査は何回もするの?

-

これも上記と同様に、病状により大きく変わります。

これも上記と同様に、病状により大きく変わります。

特に薬を使う治療では

・効果は最大にして

・副作用は最小にする

が原則です。

効果については、普段の血圧だけでなく、血液検査や尿検査、レントゲンなど、また副作用については血液検査の情報が重要なことが多いです。

血圧を下げる薬の中でも、ただ血圧を下げるだけであれば大きな副作用も出ないタイプがあり、そこまで細かく血液検査を要しないことが多いです。

しかし、ただ血圧を下げるだけでなく、将来的な心臓病や腎臓病から守るようなタイプの薬を選ぶ場合は、治療を始める前後で2週間~1か月間隔で血液検査することもあります。もちろん、数回の採血で問題ないことを確認したら検査の間隔を延ばします(3か月~1年程度、病状によります)。

どのようなタイプの薬が良いかは、あなたの病状やライフスタイル、ご希望に合わせて適切なものを提案させていただきます。

もちろん、病状に不安のある方ではもう少し短期での検査や、病状に落ち着いている方で仕事など多忙で受診が難しい方、採血検査をできるだけ受けたくないという方には、間隔をあけるよう調整させて頂きます。ぜひご相談ください。

- 高血圧は一般内科?腎臓内科?循環器内科?

-

高血圧の治療薬も年々新しい、より良い薬が出てきており、またより新しい薬では患者さんの詳細なデータに基づき内服調整をしていく必要があるので、できるだけ専門医(総合内科専門医+腎臓専門医や、総合内科専門医+循環器専門医など)での治療をお勧めします。

腎臓内科も循環器内科も生活習慣病に関連した高血圧の専門診療をご希望であれば、十分専門性の高い診療を受けられると思います。

基本的に高血圧の診療は高血圧診療ガイドラインに準ずることが多く、私も含め、腎臓専門医や循環器専門医で高血圧学会に所属している医師は多くいます。

腎臓内科と循環器内科で、どちらを選ぶかは、あなたの心臓や腎臓の状況により、また通院されるクリニックにより栄養指導や運動指導があるかも重要かもしれません。

当院に受診頂いたら、血液検査、尿検査、レントゲン、心電図などを組み合わせて、心臓も腎臓もチェックします。もし循環器内科での診療が必要な場合は紹介状(診療情報提供書)を作成いたします。

※ 本文中でご紹介した報告や臨床効果はすべての方に同様の結果を示すわけではありません。

阪急高槻市駅1分

やまぐち内科・腎臓内科

-

〒569-0802

高槻市北園町15番16号

Infini Takatsuki (アンフィニ高槻) 6FTEL:072-648-3860

診療科目:内科、腎臓内科

当ビル北側有料駐輪場について

利用料金 4 時間毎に 100 円

利用料金 4 時間毎に 100 円

受診で来院された方には、駐輪場サービスコインをお渡しします。受付にてお申し出ください。

HPお問い合わせ先:info@takatsuki-naika.com

※診療に関するお問い合わせはお電話にてお願いします

-